Perdí mi infancia muy temprano. Siempre fui una niña voluptuosa. Nací con cuerpo negro: mis caderas, mis nalgas y mis muslos trazan la historia de cientos de mujeres negras que fueron violadas durante la colonización. En la escuela, mi cuerpo me atacaba. Era demasiado, era un exceso que incomodaba a los maestros y maestras, y a la administración. A los nueve años, ya estaba consciente de lo que implicaba mi cuerpo: sexo. Sexo sucio y primitivo, el de las esclavas africanas. Era el elephant in the room que mis maestras siempre tenían que señalar porque distraía a mis compañeros. Ellas fijaban su mirada en mi cuerpo y le atribuían significados que yo no entendía. Se intimidaban, me decían que era “demasiado desarrollada” ¿A qué se refieren? ¡Aun no caía en menstruación! Pero mis caderas eran eso: sexo.

El relato de Katsí Yarí Rodríguez en Entre la negación y la explotación: políticas de sexualidad sobre los cuerpos de las mujeres negras (2010) me embarcó en un viaje al pasado, cuando fui obligada a enfrentar la supuesta natural hipersexualidad de mi cuerpo a una temprana edad. Recuerdo que me enviaban a la oficina de la directora porque mi falda era muy corta y yo, indignada, les reclamaba que por qué no enviaban a mi compañera también, si ella tenía la falda más corta que yo. Su respuesta: “es que tú eres más desarrollada.” Otra vez esa frase, esa frase me persiguió durante toda mi vida elemental. Me sexualizaron antes de que yo comprendiera lo que era el sexo. Me asignaron atributos sexuales cuando aun aprendía a multiplicar con fracciones. Me es difícil enumerar las veces que odié mi cuerpo y mi piel. Katsí describe mi situación perfectamente:

Es un cuerpo al que desde niñas se nos enseña a odiar; un cuerpo que siempre necesita arreglo; un cuerpo visto como un conglomerado de excesos; un cuerpo codificado como la anti musa, todo lo opuesto a la belleza que se le otorga al de las mujeres blancas. Un cuerpo sobre el que son pocas las decisiones que se nos permiten tomar desde temprana edad y ocasiona el que por largos momentos de nuestras vidas no tengamos idea de cómo llevarlo. Un cuerpo atravesado por la naturalización de la hipersexualidad. (Rodríguez Velázquez, 2010, p. 2)

Katsí también aborda la democracia racial en Latinoamérica, que presume una mezcla homogénea de razas en nuestra sociedad y permite la jerarquía de las mismas. Dicho mito se vuelve violento por sus connotaciones racistas y por la glorificación de la violencia sexual colonial. Ambos aspectos suscitaron los problemas de identidad con los que batallé por largos periodos de mi vida. Mi rasgos fenotípicos siempre fueron una lucha contra el mundo y conmigo misma. Demasiadas veces escuché “tú no eres negra, tú eres trigueña”, porque no soy oscura y mi pelo es ondulado debido a que mi madre es blanca. Me distanciaban de lo que ellos consideraban que eran los negros feos y sucios, entiéndase los oscuros y con pelo “malo”. Esa distinción evidente creó una manera muy particular de mirarme. Me sentía privilegiada y sé que en muchos espacios lo soy, porque soy vista como una negra “aceptable”. La que no necesita alisarse el pelo y en la que pueden depositar todas sus fantasías de la mezcla perfecta.

Por un lado, mi familia me ponía en un pedestal: la manifestación viva de la mezcla perfecta de razas, con todas las connotaciones racistas que eso conlleva. Por otro, en la escuela tenía compañeros que “de chiste” me llamaban “esclava” y me dejaban saber que, si esto fuese durante el tiempo de la esclavitud, yo trabajaría para su familia. Eso dejó marcas en mí que nunca se borrarán. Durante la mayor parte de mi infancia, no supe descifrar mi identidad. Cada vez que vociferaban esa horrible frase “tú no eres negra, tú eres trigueña”, me dejaban saber que ser negra era algo negativo. En fin, tenía un mejunje de identidades y significados que imposibilitaban autodefinirme.

Hace unos días, vi un episodio de la serie de televisión Black-ish que me provocó el llanto. Me sentía tan estúpida llorando, pero desató un huracán de emociones en mí que me dejó vulnerable. En el episodio, la mamá, Rainbow -interpretada por Tracee Ellis Ross- batallaba con su identidad. Ella es una mujer negra, hija de padre blanco y madre negra, con piel café con leche y pelo rizo. Se cuestionaba su identidad, pues varias personas en el episodio le señalaron que ella no es una negra real. Se sentía culpable ya que sabía que tenía privilegios al ser más clarita, pero no quería negar la Negritud que llevaba por dentro. Luego de numerosos cuestionamientos e intentos de autodefinición, Rainbow tuvo que revisitar su niñez para afirmar su identidad como mujer negra. Su alivio cuando finalmente se encontró resonó conmigo. Me sentí vista por Rainbow, pues ella me comprendía y yo a ella. Y lloré, lloré porque me tomó muchísimo tiempo proclamarme negra, evidentemente negra. Con mis mezclas, con mis matices y con mis privilegios, pero soy negra.

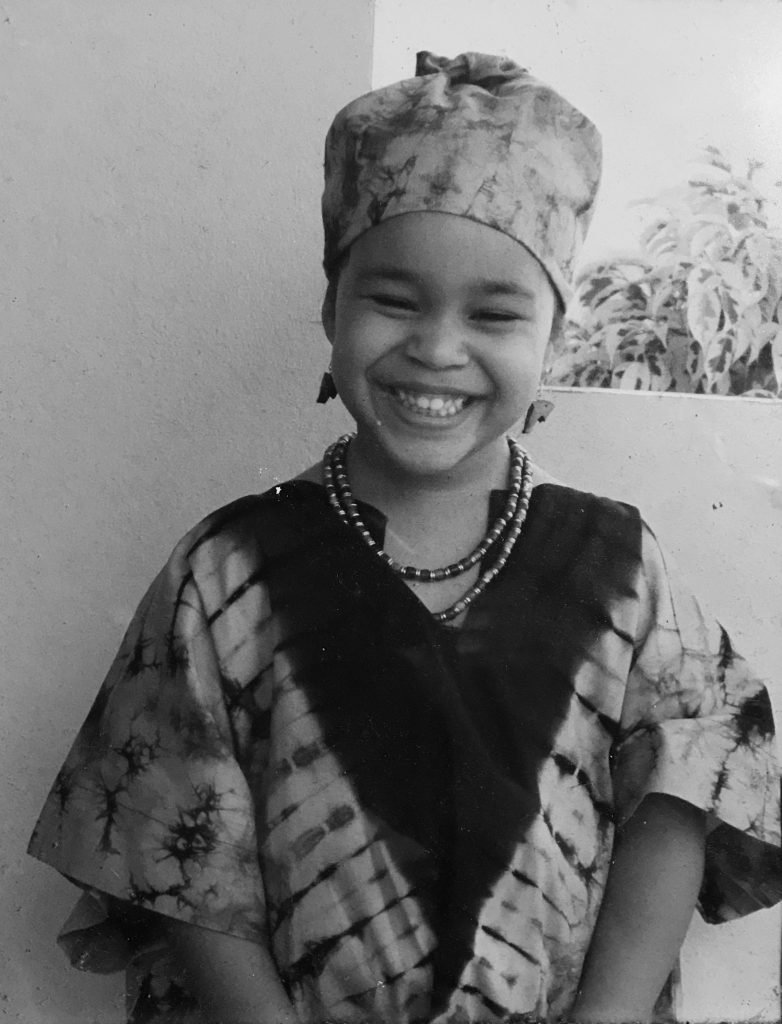

Sin embargo, mi travesía hacia la autodefinición no fue revisitar mi niñez. Fue conocer, estudiar, leer y escuchar a otras mujeres negras. El feminismo de bell hooks y Kimberlé Crenshaw, la música de Beyoncé y de Rihanna, los movimientos de las bailarinas de bomba y el conocimiento de mi abuela fueron mi ancla. Beyoncé, en su álbum BEYONCÉ (2013), juega con las ideas de la mujer como ser sexual que también es madre, empresaria y autosuficiente. bell hooks trabaja la hipersexualización de las mujeres negras dentro de la cultura popular en Selling Hot Pussy: Representations of black female sexuality in the cultural marketplace (1992). El diálogo entre ambas me permitió posicionarme como una mujer que ama sus curvas en contextos sexuales y no sexuales, siempre considerando la manera en que el sistema racista-patriarcal percibe mi existencia y qué puedo hacer para desafiar esas ideas. Mi abuela confeccionó el vestuario que llevo puesto en la foto anterior y me ofreció mis primeras clases sobre lo que es la afropuertorriqueñidad. Todas, de una manera u otra, me enseñaron que la identidad es una negociación entre cómo tú te ves y cómo tu entorno te percibe.

Últimamente, me hallaba en la búsqueda de un medio a través del cual pudiese explorar mis cuestionamientos, ideas, desafíos e identidad. Si bien escribo sobre temas que me interesan y desde mi subjetividad, la escritura me encontró a través de obligaciones académicas y nunca la percibí como una herramienta de descubrimiento personal. Estoy acostumbrada a discutir sobre la Negritud, sus intersecciones con el género y cómo esto se reproduce en la cultura popular. No es nuevo para mí, lo hice en mi tesis Kendrick Lamar & Beyoncé Knowles: Un acercamiento a la doble conciencia en la música popular contemporánea (2018) y lo continúo en mis piezas para la revista y el blog en el que trabajo. Siempre me distancio de lo que escribo porque me siento segura discutiendo lo ajeno, al refugiarme en el otro, no percibo su mirada y el sentirme vista es algo que me aterra.

Contra lo universal (2005) de Mayra Santos Febres me forzó a considerar la escritura desde otra perspectiva, como una manera de afirmar(me) y apalabrar(me). Tiendo a evadir el escribir sobre mí ya que me encuentro aburrida y egocéntrica al hacerlo, pero Mayra tiene razón: “Escribir sobre y desde lo que se es, es una forma de reclamarlo; una manera de completar las visiones del mundo que existen y nos definen. Sin esas exploraciones “particulares” de la realidad, el mundo queda incompleto.” (Santos Febres, 2005) El ejercicio de redactar este ensayo me ayudó a comprender lo sanador que puede ser apalabrar los cuestionamientos e inseguridades que recorren mi cabeza. Al convertirlos en palabras y oraciones, se vuelven concretos y escribiendo(me) también (me) descubro.

- Diarios del Pacífico: Conociendo a Hendrix - febrero 20, 2021

- Diarios del Pacífico: Jhonny Hendrix da un hijueputazo susurrado - febrero 13, 2021

- 10 libros, series y películas para disfrutar en Black History Month - febrero 1, 2021

¡ Excelente ensayo! Me encantó, Natalia. Escribir es un ejercicio de sanación como dices y de valentía también. Nos queda mucho por hacer pero tomar la palabra y contar nuestras historias nos acerca a una sociedad más equitativa y justa. Muchas felicidades querida, un orgullo leer estas reflexiones que reflejan de maravilla la mujer que eres. Me emocioné mucho al leerte. Un abrazo.