por Ricardo Torres Febre

Tenía cuatro años cuando la verdad decidió enfrentarse conmigo. Creía que las verdades más importantes llegaban así, sin anunciar, con todo el atrevimiento y nada de compasión. Agresivas, implacables; como un fuego, fáciles de sofocar, pero se acrecientan en silencio.

salvaje monito inmirable

de pelaje cubierto

que trepa troncos

como insultos trepan su cuerpo

A los cuatro años, el mundo es puro juego; y fue jugando, entre emplegostes de pega y láminas mal recortadas, que aprendí sobre el mito de las tres razas y la verdad racista que oculta. La misión de hacer un collage con todos los elementos de nuestra cultura me confundía. Miraba las tres caras en la imagen, un taíno con la cara pintada y los ojos compasivos, un negro con una expresión de rabia y el pelo rizado, y en el medio, un hombre blanco, rubio, cubierto de armadura metálica. ¿Qué de estas personas se supone que viera en mí? ¿Qué era lo importante al decidir a qué raza “pertenezco”?

Me parecía un rompecabezas imposible de descifrar. Físicamente, me reconocía más en el taíno. “Pero los taínos dejaron de existir hace mucho tiempo.” Y, ¿entonces?

Una compañera, quien se sentaba a mi lado, vio mi dilema y decidió resolverlo por mí. “Tú te pareces a este,’ me dijo, señalando al negro, ‘los dos parecen monos. Así.” Y procedió a hacer una mueca, moviendo su mandíbula hacia el frente y brotando su labio inferior de manera exagerada, en un flojo intento de imitarme. Se agarró las orejas y se las estiró. “¡Un monito!”, exclamó, riéndose con indudable regocijo. Si bien es cierto que el mundo es juego, no le vi lo divertido a este, que duró meses.

Ah, y por si acaso: ella también era negra.

tambaleando sobre el palo

de la decencia colectiva

balanceándome en la vid

incierta del instinto

¿sobrevivo o me defiendo?

Cuando volvió a presentarse la verdad en el futuro, importó más su envoltura que su contenido…porque el contenido ya lo sabía. Retumbaban, en el bulto de mi quijá gigante, los insultos que desde pequeño me recordaban ese inicial choque con la verdad racial. Esta vez no fue una nena de Kínder, sino un hombre desnudo quien rayaba con las uñas de su verdad la pizarra de mi sosiego.

“Nunca me había dado cuenta de que tenías la quijada así,’ me decía entre sobeteos. Me paralicé. Mis cejas preguntaron lo que mi lengua no pudo hacer. ‘No, no,’ rápido ofreció una monga disculpa, ‘solo me refiero a que no se te nota tanto. Es que no estoy acostumbrado a facciones así. Y para colmo tan velludo. Pero te ves bello. ¡Eres el primer muchacho negrito con el que he estado!”

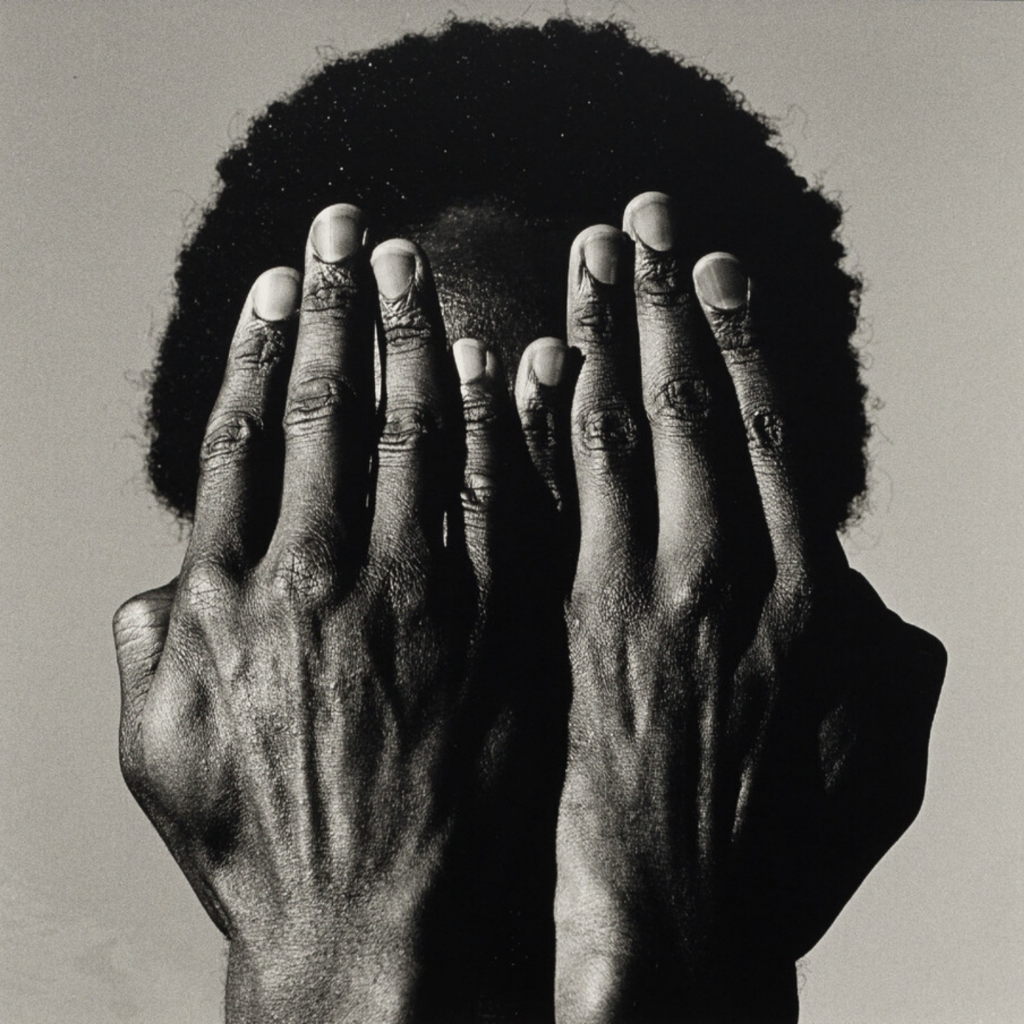

Un silencio. Un “gracias” con sabor a sílabas tragadas. Sentía los impulsos eléctricos en mi cuerpo pedirme permiso a gritos que me defendiera; pero no lo hice. Aún sigo sin saber si, en ese encuentro, gané o perdí.

Por mucho tiempo luego de eso, evité los “dating apps”. Analizaba todas las fotos que ponía en redes sociales desde la posible audiencia que las criticaría: “¿Se ve muy grande mi nariz? ¿Se notan los pelos de mi pecho? ¿Puedo tapar mi quijá? Quizás si pongo la foto en blanco y negro, no se notará mi color de piel…”’

Mientras más tiempo pasaba, mientras más gente escupía microagresiones disfrazadas de cumplidos, más entendía la belleza como el alejamiento absoluto de la otredad. No se me olvidaba la distancia entre lo tradicionalmente bello y yo, medida en grados de negritud.

Esta distancia es abstracta, pero palpable. Físicamente, es como un desángulo— la quijá descuadrá que encaja por solo un momento, en una posición forzada que se mantiene solo por la constante negación de su artificialidad. Socialmente, es como un desencaje. Ese “monito” o “eres el primer negrito” que se presentaba de sorpresa, irritándome con su falsa suavidad. Personalmente, es desconfianza sembrada, una duda que nunca debió haber germinado. Desarraigarla es esfuerzo. Temerario, pero por necesidad; necesario, pues…por vanidad.

Siempre, siempre, era cuestión de cuánta contorsión me costaría conformarme a la norma. Y nunca, nunca, pude.

rechazo que me llamen mono

y no me lloren muerto

lucho por que me celebren vivo

no por que me toleren quieto.

Fueron años de haber tergiversado la definición de belleza hasta hacerla parecer una cajita, con límites y requisitos bien definidos, científica y hasta formulaica en su carácter despiadado, sin espacio para quien no cupiera perfectamente en ella. Años de perseguir ese aclamado sentimiento de “encajar”. Años de mutilar mi individualidad persiguiendo complacer un ideal ficticio cuyo único propósito es, precisamente, encajonarnos. Al momento de contestarme la pregunta — “¿cuán bello soy?” — mi voz nunca importaba. Siempre era la belleza algo que se definía desde el exterior: siempre una meta hacia la cual volar y nunca una plataforma desde la cual saltar.

Hoy me miro en el espejo y ya no me veo a través de los ojos de aquella nena de Kínder. Miento si digo que me he librado de las influencias exteriores; más bien he creado un filtro para ellas. Ya no tomo su heredado prejuicio como verdad; ni el suyo, ni el de nadie. La verdad es que la verdad puede llegar sin anuncio, pero solo entra con permiso. Y quizás esa es la verdad más agresiva de todas.

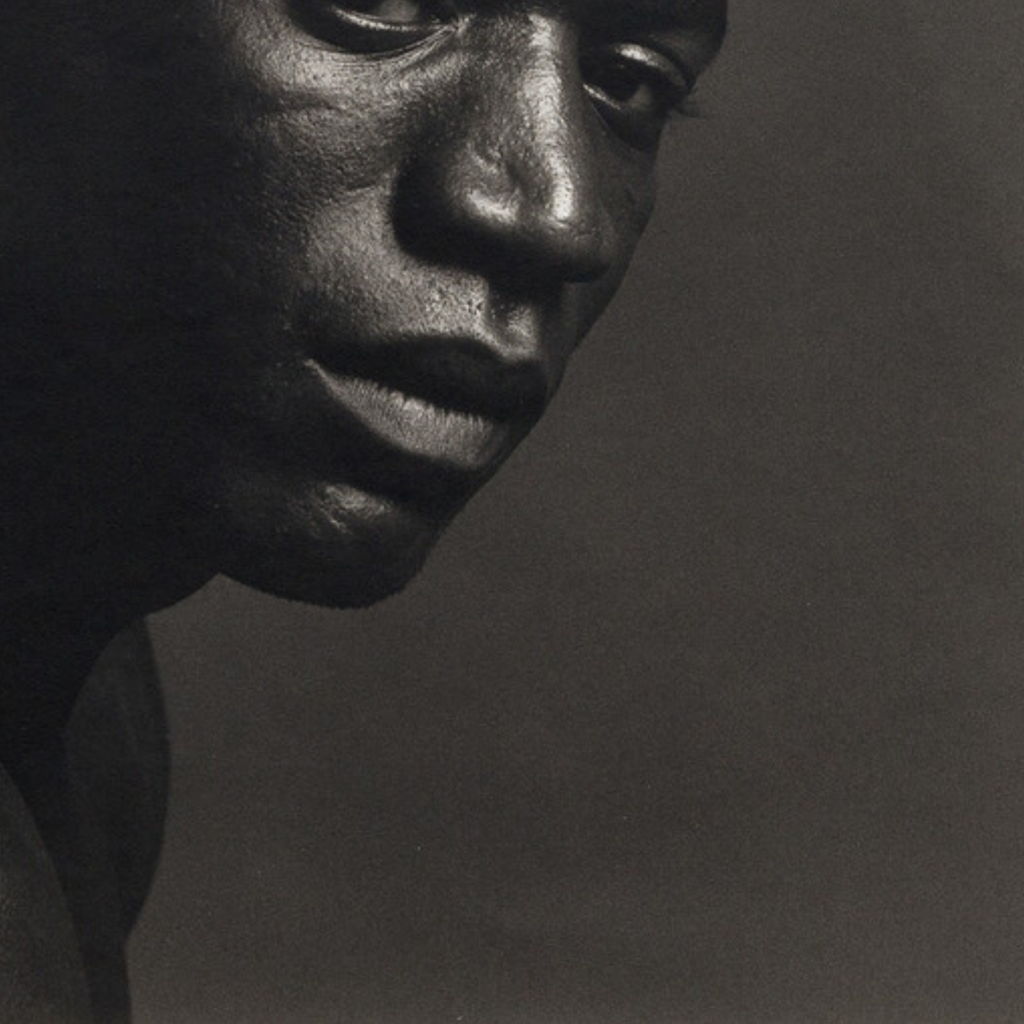

Me miro en el espejo y veo el monumento a la belleza que he tallado en mi quijá. Sustraído el ojo ajeno, solo queda la magistral escultura obsidiana con sus dientes de perla. ¿Cuán diferente seria mi relación con mi cuerpo si hubiera aprendido a formarlo desde el amor y no a moldearlo desde el miedo? ¿Cómo estará la niña de Kínder? ¿Habrá aprendido a defenderse? ¿O a cegarse?

Antes de apagar la luz e irme a dormir, le planto un besote a mi reflejo. Pues, aquí entre nosotros, la verdad es que la belleza no es el distanciamiento de la otredad; es el abrazo con ella. Es el acercarse lo que duele.

- Fluye - octubre 21, 2020

- Buscar ayuda no te hace menos hombre - octubre 13, 2020

- Surrealismo - agosto 28, 2020

Interesante formato. Cautivadora e inspiradora. Es como si la historia llevara su propia alma…

eres grande ricardo!! abrazos y cariño siempre, se te quiere brodel!!!

[…] “Así lo hemos vivimos este último año. En Sobre: Vivir Aquí me paso que lo sobre edite. Lo sobre pensé y me tomo varios meses. Quizás, por no haber digerido todo el colapso. Sin embargo, el segundo poema encontré el hilo conductor, coincidí con el colapso, choqué con el y lo expuse”, profundizó el también autor de La Quijá publicada en Diarios Negros. […]